欢迎来到无人机人力资源网

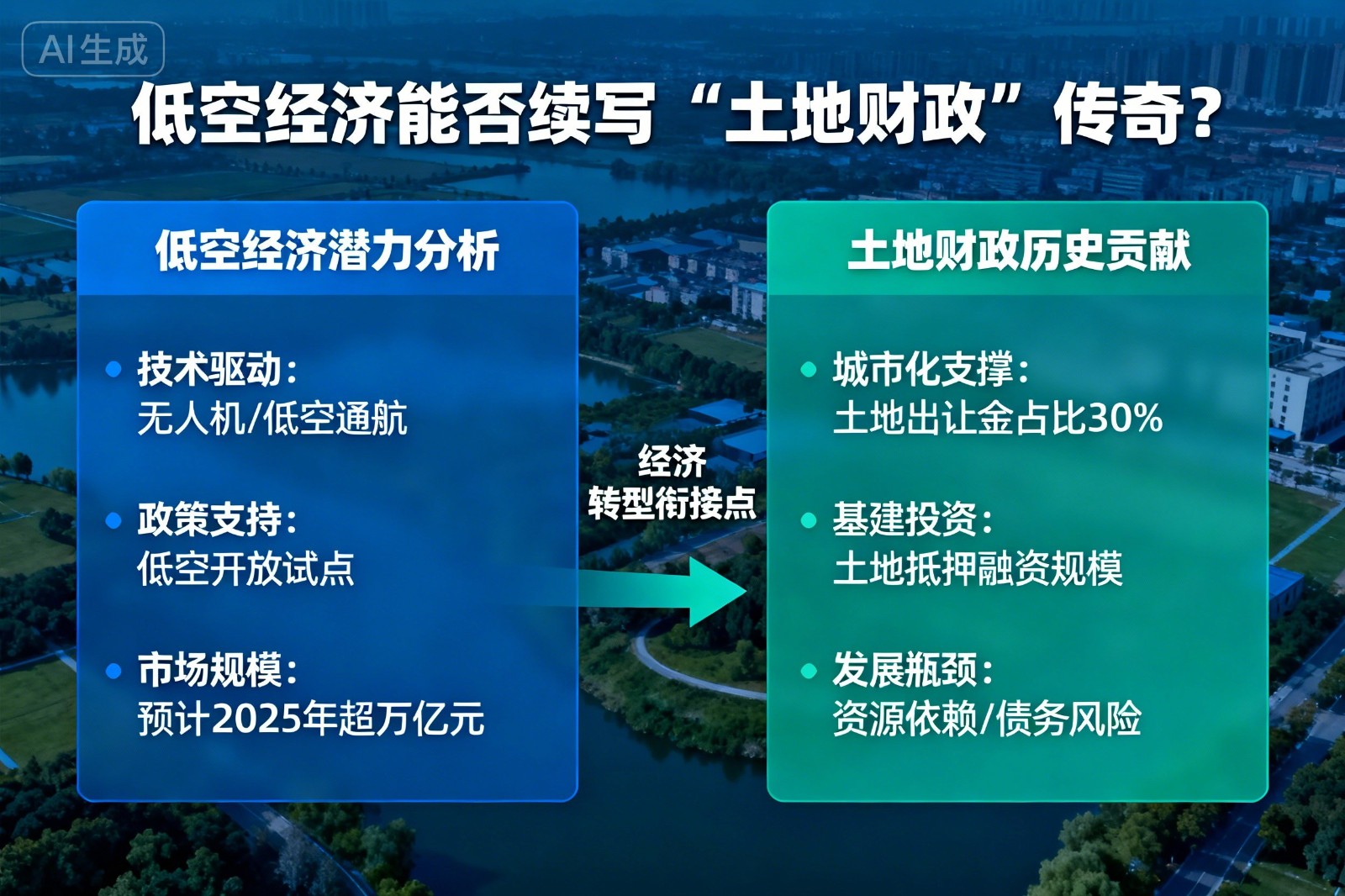

导读:低空经济展现出巨大的经济潜能。这不禁引人深思:低空经济能否接过 “土地财政” 的接力棒,成为地方财政新的支柱?这一问题不仅关乎地方经济的持续健康发展、财政收支的稳健平衡,更与产业结构优化升级、民生福祉增进等诸多方面紧密相连,值得深入剖析探讨。

一、引言

近年来,随着我国经济结构的深度调整与转型,地方财政收入模式的创新探索愈发紧迫。曾经,“土地财政” 在城市建设、经济腾飞中扮演了举足轻重的角色,为地方发展注入强劲动力。然而,时过境迁,伴随房地产市场步入调整期,土地出让收入下滑,地方财政压力骤增,寻求新的稳定财源迫在眉睫。与此同时,低空经济异军突起,凭借其独特的产业魅力与广阔前景,成为各方瞩目的焦点。从无人机的广泛应用到通用航空的逐步普及,再到电动垂直起降飞行器(eVTOL)等新兴领域的蓬勃发展,低空经济展现出巨大的经济潜能。这不禁引人深思:低空经济能否接过 “土地财政” 的接力棒,成为地方财政新的支柱?这一问题不仅关乎地方经济的持续健康发展、财政收支的稳健平衡,更与产业结构优化升级、民生福祉增进等诸多方面紧密相连,值得深入剖析探讨。

二、土地财政的往昔与今朝

(一)土地财政的崛起之路

回首过往,土地财政的崛起绝非偶然,它深深植根于我国特定的历史发展阶段与制度变革浪潮之中。上世纪 90 年代初,分税制改革横空出世,犹如一场重塑财税格局的变革风暴。其核心要义在于重新划分中央与地方的财权与事权,增值税、所得税等主体税种大头被划归中央,地方财政收入占比骤降,收支天平急剧失衡。1994 年,地方财政收入比重从改革前的 78% 锐减至 44.3%,但支出责任并未相应削减,地方政府手头可支配资金捉襟见肘,发展经济、推进基建等诸多任务面临资金瓶颈,亟待开辟新的财源活水。

几乎与此同时,住房制度改革也在紧锣密鼓地推进。1998 年,住房分配货币化的号角正式吹响,福利分房成为历史,商品房时代大踏步来临。这一变革瞬间点燃了民众的购房热情,房地产市场需求呈井喷之势。同年,新修订的《土地管理法》为土地财政的蓬勃兴起筑牢根基,明确农地转为建设用地必经征地程序变为国有土地,地方政府就此掌控建设用地的绝对话语权,土地出让市场的大门轰然开启。此后,土地招拍挂制度的逐步完善,让土地交易愈发公开透明、市场化,土地价格一路水涨船高。

在双重改革的强大推力下,土地财政迅速崛起壮大。地方政府凭借手中的土地资源,一方面通过出让土地获取巨额土地出让金,直接充实财政腰包;另一方面,围绕土地开发、房地产建设衍生出的土地增值税、城镇土地使用税、契税等相关税费,也成为稳定且可观的财源。以东部沿海发达省份为例,江苏、浙江等地土地财政依赖度长期居高不下,土地出让收入一度占据地方综合财力的半壁江山,为地方基础设施建设、城市化扩张注入源源不断的资金动力,推动区域经济高速发展,助力城市面貌焕然一新。

(二)土地财政的当下困境

然而,时过境迁,历经多年高速发展后,土地财政如今深陷困境,诸多棘手难题纷至沓来。首当其冲的便是产业结构失衡问题。长期过度依赖土地出让与房地产开发,大量资源如潮水般涌入房地产业,致使制造业、高新技术产业等实体经济领域相对失血。一些地方为短期土地收益,低价出让工业用地招商引资,却忽视产业培育的长期持续性,导致产业 “低小散”、同质化竞争严重。同时,高地价、高房价大幅推高企业运营成本与居民生活成本,削弱城市对人才、创新企业的吸引力,产业转型升级之路愈发艰难。

隐性债务风险的阴霾也如影随形。地方政府为超前开展城市建设、完善基础设施,依托土地储备、城投公司等平台大肆举债融资。以中西部部分城市为例,大规模新区开发、工业园区建设背后是巨额债务累积,而土地出让收入作为偿债主要来源,一旦房地产市场下行,土地流拍频现、地价下滑,偿债资金链便岌岌可危,债务违约风险高悬,威胁地方财政金融稳定。

不仅如此,土地资源的有限性与不可再生性,决定了土地财政难以为继。随着城市化进程迈向中后期,可开发利用的优质土地日益稀缺,土地出让规模增速放缓,增量空间不断收窄。像一线城市,中心城区土地几近饱和,城郊结合部开发也渐趋谨慎,土地财政增长后劲乏力,地方财政收入结构单一的短板在新形势下暴露无遗。

三、低空经济崭露头角

(一)低空经济的范畴与发展脉络

低空经济,作为一种依托低空空域资源,以民用有人驾驶和无人驾驶航空器为核心驱动,涵盖多场景低空飞行活动,并广泛辐射关联领域,进而融合形成的综合性经济形态,正逐渐步入大众视野。其内涵丰富,不仅涉及航空器的研发制造、低空飞行服务的提供,还囊括了与之紧密相连的保障产业与综合服务产业,共同编织起一条错综复杂却又充满活力的产业链条。

回首往昔,我国低空经济的发展历程可谓波澜起伏。在 2007 年之前,受限于当时相对严格的空域管制格局,空域管理大权主要集中于空军手中,低空领域犹如一片未被开垦的禁地,消费型低空活动受到诸多掣肘,发展近乎停滞。直至 2008 年,随着低空空域改革的试点悄然启动,犹如春风拂过,超低空空域的消费级无人机市场开始萌动,初露发展的曙光,低空经济自此踏上初步探索之路。2021 年,无疑是具有里程碑意义的一年,这一年成为低空经济发展的关键转折点,国家层面对低空经济的重视达到新高度,一系列高屋建瓴的政策规划相继出台,为低空经济的腾飞精心铺设跑道,产业发展由此迈入快速培育的崭新阶段。

(二)低空经济的腾飞之势

近年来,低空经济如同一只展翅高飞的雄鹰,市场规模呈现出迅猛增长的强劲势头。据权威数据显示,2023 年我国低空经济规模一举突破 5000 亿元大关,达到 5059.5 亿元,增速更是高达 33.8%,令人瞩目。展望未来,其增长曲线愈发陡峭,预计到 2025 年,市场规模将飙升至 1.5 万亿元,而到 2035 年,更有望如火箭般蹿升至 3.5 万亿元,成为国民经济中不可小觑的增长极。

无人机领域堪称低空经济发展的排头兵。如今,无人机宛如天空中的繁星,广泛散布于各个行业角落,大放异彩。在农业植保领域,无人机凭借其精准高效的作业能力,大幅提升农药喷洒、化肥播撒效率,成为现代农业生产的得力助手;在物流配送环节,特别是偏远山区、交通不便之地,无人机化身 “快递小哥”,轻松逾越山川河流,打通 “最后一公里” 配送瓶颈;警务安防方面,无人机搭载高清摄像头、热成像仪等先进设备,在空中构建起严密的监控网络,为社会治安保驾护航;电力巡检工作中,无人机沿着输电线路穿梭飞行,及时捕捉线路故障隐患,有力保障电力供应稳定。截至 2023 年,我国民用无人机注册数量首次跃过百万量级门槛,高达 126.7 万架,同比增长 32.2%,牢牢占据全球榜首之位;无人机企业数量也如雨后春笋般蓬勃发展,达到 1.9 万家,大疆、小鹏汇天等行业领军企业更是声名远扬,引领着技术创新与市场拓展的潮流。

电动垂直起降飞行器(eVTOL)作为低空经济领域的后起之秀,正以破竹之势迅猛崛起。它宛如科幻电影中的座驾,凭借纯电力驱动、无需跑道即可垂直起降的独特优势,完美契合城市短距离出行需求,为缓解城市交通拥堵难题提供了极具想象力的解决方案。当下,国内众多企业纷纷瞄准这一前沿赛道,重金投入研发,全力冲刺适航取证阶段。上海沃兰特航空研发的载人 eVTOL 飞行器,客舱宽敞舒适,机翼上精密分布的 8 个升力桨与 2 - 3 套尾桨默契协作,保障飞行平稳高效,续航里程可达 200 公里,单机定价 2500 万元左右,已手握 700 余架意向订单,发展前景一片光明;上海时的科技设计的 eVTOL 飞行器别具匠心,螺旋桨可灵活倾转,飞行速度能飙升至每小时 260 公里以上,且在新能源汽车关键技术复用方面成效显著,国产化率极高。据不完全统计,2024 年以来,全国范围内 eVTOL 领域至少已发生 15 起亿元级别以上的巨额融资,充分彰显资本市场对其未来潜力的坚定信心。

四、低空经济能否堪当大任?

(一)优势尽显

从诸多维度审视,低空经济的确展现出担当大任的雄厚潜力,有望成为地方经济增长与财政增收的中流砥柱。

先看空域资源这一宝贵财富,其广袤无垠,潜藏着难以估量的开发价值。我国低空空域,犹如一片尚待深耕的沃土,从繁华都市到边陲小镇,从沿海平原到内陆山区,不同区域空域在物流配送、旅游观光、应急救援等领域有着各异的用武之地。在人口密集、交通拥堵的大城市,低空可开辟空中通勤通道,缓解地面交通压力;于偏远山区,无人机能突破地形阻碍,搭建起物资运输、信息传递的 “空中桥梁”,让天堑变通途。与土地资源的日益稀缺、开发殆尽形成鲜明反差,低空资源恰似一座取之不尽的富矿,随着开发利用技术的成熟、管理模式的优化,其经济价值将如滚雪球般持续膨胀。

低空经济对产业链上下游的强劲带动能力不容小觑。向上游追溯,航空器研发制造产业蓬勃兴起,从无人机的核心芯片、飞控系统,到 eVTOL 的电池、动力总成,研发投入催生大量技术创新成果,吸引高端人才汇聚,带动电子信息、新材料、新能源等前沿科技产业协同发展;中游的飞行器生产组装环节,创造海量就业岗位,推动精密制造工艺提升;下游的运营服务领域,无论是低空旅游运营公司,还是物流配送服务商,在市场拓展中不断衍生新需求,反向刺激上游产业迭代升级,形成良性循环,让资金、技术、人才等要素在产业链内加速流动,创造出丰厚的产业附加值。

多元化的应用场景,更是低空经济的致胜法宝。在公共服务领域,应急救援堪称低空经济大放异彩之地。当自然灾害突发,地震震垮道路、洪水淹没桥梁,直升机、固定翼无人机迅速响应,第一时间飞抵灾区,精准投送救援物资、快速转运重伤员,为生命救援争分夺秒;医疗救护领域,“空中 120” 搭载专业医疗设备与医护人员,突破地面交通拥堵束缚,以最快速度将偏远地区急重症患者送至大型医院救治,搭建起守护生命的 “空中高速路”。日常生产生活中,低空经济同样无孔不入。农业生产里,无人机植保让农药喷洒、施肥作业效率倍增,降低人力成本,提升农业产出;物流配送环节,城市高楼间、乡村小道上,无人机配送与货车运输紧密衔接,打通配送 “最后一公里”,实现货物极速达;文旅消费方面,低空观光项目为游客解锁全新视角,空中俯瞰壮美山河、城市地标,催生旅游消费新热点,拓展地方文旅产业边界,多维度为经济增长注入澎湃动力。

(二)挑战重重

然而,低空经济在迈向支柱之路的征程中,也绝非一片坦途,诸多棘手难题横亘在前,亟待破局。

首当其冲的便是需求相对小众的困境。当下,低空经济的诸多应用,如私人飞行、高端低空旅游等,仍处于市场培育初期,受众群体狭窄,消费门槛颇高。购置一架私人直升机或 eVTOL 飞行器,少则数百万元,多则上千万元,后续维护、停放成本亦不菲,令普通民众望而却步;低空旅游项目,受限于运营成本、空域申请难度,线路单一、价格昂贵,尚未成为大众旅游的常规选择。即便在物流配送领域,无人机虽在偏远地区或特殊场景初显身手,但面对城市海量且复杂的快递包裹,其规模化配送体系仍不完善,短期内难以扛起物流大梁,小众化需求制约低空经济的市场爆发力。

技术瓶颈与管理难题交织,构成低空经济发展的又一厚重阴霾。飞行器技术层面,续航焦虑始终如影随形,电动飞行器电池能量密度瓶颈短期内难破,长航程飞行任务受限;低空复杂环境下的精准导航、智能避障技术仍有待打磨,高楼林立、电磁干扰的城市峡谷,风雨交加、气流紊乱的山区空域,都对飞行安全提出严苛挑战。管理维度,低空空域管理体制尚处于改革深化阶段,空域划分精细度不足、审批流程繁琐,“黑飞” 现象时有发生,空中交通秩序维护压力山大;同时,不同地区、不同部门间的协同管理机制不畅,民航、空管、公安等部门在低空监管职责上存在交叉与空白,降低管理效能,阻碍低空经济顺畅发展。

不容忽视的是,低空飞行引发的噪音污染、隐私侵犯等社会问题,也成为制约低空经济融入城市生活的暗礁。直升机、eVTOL 飞行器起降及飞行过程产生的噪音,在人口密集区易引发居民投诉,干扰日常生活;低空飞行器搭载的高清摄像头、探测设备,在数据采集、传输、存储环节,稍有不慎便可能泄露个人隐私信息,引发公众对安全的担忧,进而抵制低空项目落地,削弱低空经济发展的社会根基。

五、他山之石:国外低空经济借鉴

他山之石,可以攻玉。纵观全球,欧美等发达国家与地区在低空经济领域先行先试,积累诸多宝贵经验,为我国低空经济发展提供有益镜鉴。

法规先行,为低空经济发展筑牢根基。美国作为低空经济的先驱者,早在上世纪 50 年代便颁布《联邦航空法》,并成立联邦航空局(FAA),构建起低空飞行管理的基本法律框架,此后持续推陈出新,出台涵盖无人机适航认证、操作规范等一系列详尽法规,依据技术演进与市场需求动态优化,确保低空经济活动有法可依、有序开展。欧盟则通过统一的监管框架,协调成员国间无人机与城市空中交通(UAM)管理政策,基于运行风险对无人机分类监管,兼顾安全性与创新活力。欧洲航空安全局(EASA)制定的无人机监管规则,为各国提供基准,促进区域低空经济协同共进。

基础设施建设,铺就低空经济腾飞跑道。美国凭借广袤国土上超 5000 个通用航空机场,形成星罗棋布的低空网络,辅以空中交通管理、固定运营基地、飞行服务站等配套设施,为通用航空及低空飞行夯实根基。同时,积极探索垂直起降机场、eVTOL 充电站建设,拥抱城市空中出行新趋势。荷兰,这个欧洲的低空先锋,精心规划通用机场布局,打造 “15 分钟飞行圈”,极大提升低空飞行便捷性,刺激区域低空经济繁荣,让小国度绽放低空大能量。

运营模式创新,激发低空经济内生动力。德国在工业物流领域的低空应用独树一帜,以 Volocopter、Lilium 为代表的企业,携手汽车、航空巨头,跨界融合创新,开发电动垂直起降载人飞行器,探索空中出租车、物流配送商业化运营,开启城市立体交通新篇章。美国的 Uber Elevate 项目,整合出行平台优势与飞行器技术,构建城市空中通勤网络,尝试改变大城市通勤生态,展现低空经济重塑生活方式的无限潜力。

六、低空经济的中国式路径

立足国情,我国低空经济若要担当起地方财政 “顶梁柱” 重任,亟待在政策、技术、市场、生态等关键维度协同发力,蹚出一条独具特色的发展之路。

政策领航是关键。国家应持续深化低空空域管理改革,以精细化、科学化理念优化空域分类划设,简化审批流程,引入数字化、智能化空管技术,搭建低空飞行服务统一平台,实现空域资源高效配置与动态管理,让低空飞行 “飞得顺畅”。地方政府则需因地制宜,精准锚定本地低空经济优势领域,出台专项扶持政策,从土地供给、财政补贴、税收减免等方面,助力低空制造、运营企业茁壮成长,培育产业集群,如东部沿海地区可侧重航空研发制造,中西部地区依托旅游资源发力低空旅游。

技术赋能是核心。一方面,加大科研投入,鼓励产学研深度融合,聚焦攻克电动飞行器续航、智能飞行控制、低空通信导航等关键技术瓶颈,打造自主可控、安全可靠的低空技术体系;另一方面,积极拥抱大数据、人工智能、5G - A 等前沿技术,实现低空飞行器智能化运维、低空运行态势智能感知、低空物流精准调度,以技术创新赋能产业降本增效、拓展边界。

市场培育是重中之重。深挖低空经济多元应用潜能,以市场需求为导向拓展场景,在公共服务领域,加速推广应急救援、医疗救护低空常态化应用;在消费端,创新低空旅游产品,推出个性化低空观光、体验式飞行项目,结合 “低空 + 文旅”“低空 + 体育” 等跨界融合,培育大众低空消费习惯,激发市场活力。同时,强化低空经济品牌塑造与营销推广,通过举办航展、飞行赛事等活动,提升低空经济社会认知度与影响力,吸引社会资本涌入。

生态构建是坚实保障。加强低空经济产业链上下游协同联动,以整机制造牵引零部件配套、原材料供应产业集聚发展,以运营服务反馈需求推动研发制造迭代升级;同步完善通用机场、起降点、充电设施等基础设施建设,优化低空飞行网络布局,构建完备产业生态,为低空经济稳健腾飞筑牢根基。

七、结论

低空经济以其独特魅力与巨大潜能,在我国经济转型关键节点异军突起,展现出成为地方财政新支柱的潜力。它依托广袤低空资源,在无人机、eVTOL 等领域成果斐然,带动产业链上下游协同发展,创造多元应用价值。然而,当前低空经济面临需求小众、技术瓶颈、管理难题、社会问题等诸多挑战,距离完全接过 “土地财政” 接力棒尚有距离。借鉴国外经验,我国低空经济需立足国情,以政策领航、技术赋能、市场培育、生态构建为着力点,多管齐下探索中国式发展路径。展望未来,随着改革深入、技术突破、市场成熟,低空经济有望逐步成长为地方财政增收、经济结构优化、民生福祉增进的重要支撑力量,但这需政府、企业、社会各方携手,以久久为功之恒力,方能让低空经济翱翔蓝天,铸就经济发展新辉煌,开创财政增收新局面。

版权所有@厦门在线信息技术有限公司 CAAC无人机人力资源网。训练基地:福建省厦门市集美区锦亭北路软件园三期A区 闽ICP备19023082号 闽公网安备35020602003379号

闽公网安备35020602003379号