欢迎来到无人机人力资源网

导读:探讨低空经济发展对通感一体技术的需求,分析广域立体覆盖不足、感知精度受限、感知可信性不足、全局干扰复杂难解以及系统性技术指标缺乏五大通感关键问题,并提出相应解决思路与技术方案,可为相关领域的研究和实践提供参考。

面向低空智联的通感一体技术

金婧 王亚娟 马良 张小舟 董静 刘光毅

(中国移动通信有限公司研究院)

摘要:随着无人机、智能物流等新兴技术的快速发展,低空经济正逐渐成为推动经济增长的新引擎。通感一体作为未来移动通信网络的重要特征,可在通信的基础上对低空目标提供进一步探测、监管、轨迹追踪以及辅助避障等新能力,助力低空智联业务的蓬勃发展。探讨低空经济发展对通感一体技术的需求,分析广域立体覆盖不足、感知精度受限、感知可信性不足、全局干扰复杂难解以及系统性技术指标缺乏五大通感关键问题,并提出相应解决思路与技术方案,可为相关领域的研究和实践提供参考。

关键词:低空智联;通感一体;协作通感;6G

0 引言

据中国民用航空局预估,随着低空经济蓬勃发展,预计到2025年中国低空经济市场规模将达到1.5万 亿元,到2035年将达到3.5万亿元。2021年2月,《国家综合立体交通网规划纲要》将低空经济纳入国家规划。2024年3月,低空经济被写入政府工作报告,其战略地位不断提升。低空智联网作为低空经济规模发展的关键,依托地空一体化网络基础设施,构建网联化、数字化、智能化网络体系,实现低空通信、感知、导航、监管一体化服务。

通感一体技术作为支撑低空智联网的核心技术,将通信与感知功能融合,为低空飞行器提供高效、可靠的信息传输和精确的环境感知能力,将极大地推动低空智联业务的发展。同时,5G-A、6G等新一代移动通信技术的发展,也为通感一体技术在低空领域的应用提供了更广阔的空间。通感一体技术在低空安防等诸多领域已经展现出广泛的应用前景,能够促进低空经济的快速发展,提高低空飞行器的运行效率和安全性。与此同时,通感一体技术也面临广域立体覆盖不足、感知精度受限、感知可信性不足、全局干扰复杂难解以及系统性技术指标缺乏等一系列问题。这些问题不仅影响通感一体技术自身的有效性,更直接关系到低空智联网的安全性和可靠性,进而制约低空经济的进一步发展。为了解决这些问题,促进低空智联业务高性能、高质量和高效率地稳定运行,本文将深入探讨通感一体技术面临的关键问题与技术挑战,并提出相应的解决思路和技术方案,期待为相关领域的研究和实践提供有价值的参考,为各种应用场景提供精准、快速的感知服务。

1 低空经济发展对通感一体的需求

低空业务的安全高效运营,对通信与感知等能力提出更高要求。通信要求具有高速率、低延迟、高可靠性等特点,以确保实时控制和数据传输;感知要求对飞行器位置、速度甚至周边环境等的准确感知,以实现安全飞行和任务执行。为满足无人机监管、无人机轨迹追踪等业务的通信与感知能力需求[1],不仅需要一体化系统多节点高效协同工作,而且需要强大的数据处理和传输能力,以实现对低空飞行器的精准感知和智能管理。通过通信功能,飞行器可以与地面控制中心进行实时交互,接收指令和反馈信息。感知功能可以监测空域状况和飞行器状态,计算技术可以对大量数据进行处理和分析,智能技术可以实现自主决策和优化控制。与此同时,可以利用感知信息优化通信链路,提高通信质量;通过通信功能传输感知数据,实现远程监控和管理。新的场景与技术需求促使通感一体技术不断创新和发展,网络能力能量不断增强,为低空智联业务提供技术保障。

通感一体技术能够实现低空飞行器实时定位、跟踪和识别,为低空经济的高效运行提供保障。例如,在物流配送、航空旅游等领域,通感一体技术可以确保飞行器的安全飞行和准确导航,提高运营效率。同时,通过感知功能获取的环境信息,可以为经济决策提供数据支持,进一步挖掘低空经济的潜力。此外,《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》《国家空域基础分类方法》等政策和法规的逐步完善也促进了低空经济的规范化发展,满足低空经济的 “开放” 和“可管”需求,促进低空经济可持续发展。

2 通感一体技术关键问题与挑战

通感一体技术赋能高效低空智联业务的同时,面临着覆盖、精度、可信度、干扰等诸多关键问题与挑战。这些问题不仅影响通感一体技术的有效性,更直接关系到低空智联网的安全性与可靠性。为确保低空智联业务高性能、高质量和高效率地稳定运行,本章将着重探讨广域立体覆盖不足、感知精度受限、感知可信性不足、全局干扰复杂难解、系统性技术指标缺乏五大关键问题[2]。

2.1 广域立体覆盖不足

广域立体覆盖是实现低空智联的基础。然而,传统通信基站主要覆盖地面用户,天线垂直扫描角度仅20°左右,且通常下倾部署以便在保证覆盖的同时降低邻区干扰,实际覆盖高度不足百米,难以满足低空智联场景超300 m高度的低空覆盖需求。同时,考虑到感知能力主要依赖于目标的回波信号质量,相比通信引入更多的路径传播损耗,探测距离在数百米范围,远距离覆盖也成为亟需解决的难题。此外,未来低空智联业务需兼顾“地+空”“通+感”的需求,如何在保证高传输速率的同时,确保低空感知业务的连续性和稳定性,是通感融合网络亟待解决的关键问题。

2.2 感知精度受限

高精度感知是满足低空智联业务基本需求的关键。在传统雷达系统中可以使用高发射功率、超大规模天线阵列等方案来保证系统精度。通感一体系统受限于民用系统的发射功率、迎风面以及低空环境传播损耗等,其感知精度相比于传统雷达系统存在较大差距。在目前的4.9 GHz 5G-Advanced技术试验中,低空场景下感知精度仅约10~20 m,可基本满足低空探测业务需求,无法满足轨迹追踪、辅助避障等业务的感知精度需求。

此外,单节点感知能力受限于其固有的处理能力,精度提升存在瓶颈。以关键感知性能指标克拉美罗界(Cramér-Rao Lower Bound,CRLB)为例[3-4],多节点CRLB与单节点CRLB呈线性增强关系,但多节点协作通感技术依赖于节点间的同步性能。因此,如何避免节点间同步误差的影响,发挥多节点协作通感技术优势,利用多节点数据融合提升感知精度,突破单节点感知的局限性,成为亟待解决的关键问题。

2.3 感知可信性尚不足

高可信性通感是低空智联安全运行的保障。然而,非感兴趣目标的杂波和非直视径(Non-Line of Sight,NLoS)直接影响感知的准确性,可能导致虚警率、漏检率较高,严重降低感知可信性。实际系统中,回波信号不仅携带了目标信息,还混杂大量来自地面、建筑物、山脉等固定物体形成的静杂波以及飞鸟、云层等动态物体形成的动杂波。杂波的强度复杂多变、难以预测,给杂波消除带来挑战,对目标检测与识别等造成干扰。另外,建筑物遮挡的NLoS传输场景,可能导致检测出“假目标”,与真实目标的位置估计存在较大偏差,严重降低感知可信度。因此,如何充分发挥协作网络感知优势,实现智能多维杂波消除及NLoS的识别与利用,提升实际场景中目标感知的可信性,是亟待解决的关键问题。

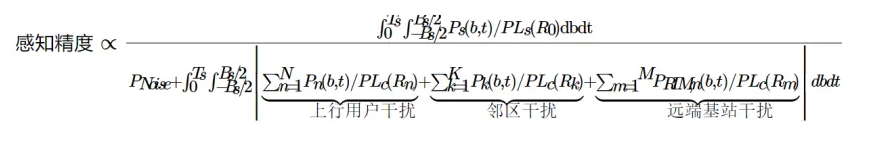

2.4 全局干扰复杂难解

全局干扰可控是大规模部署低空智联网的前提。然而,感知功能的引入将带来感知与感知、感知与通信之间的干扰问题,尤其是对空发送的通感信号将不可避免地导致超远距离干扰。具体而言,感知回波信号中同时存在上行用户干扰、邻区干扰、远端基站干扰等[5-6]。复杂且严重的干扰不仅考验着网络的稳定性和可靠性,也直接影响用户的通信体验和感知服务精确度。上述干扰类型多样及环境动态变化,具有实时性且复杂难解,直接影响网络通信质量与感知性能,具体如公式(1)所示。

其中,分子表示接收到的感知回波信号功率,分母表示加性高斯白噪声、N个上行用户的干扰功率、K个邻区干扰信号功率以及M个远端基站干扰信号功率之和。上述干扰信号强度不仅与通感资源相关,并且具有时变性和全局性。如何设计全局普适的动态干扰识别与控制方法,实现多重干扰高效管理与智能控制,是亟待解决的关键问题。

2.5 系统性技术指标缺乏

合理的通感性能指标是通感一体规模商用的基石。传统移动通信网络中,仅定义了速率、时延等通信相关技术性能指标。然而,未来6G网络中,感知将成为系统内生能力,因此定义准确描述系统整体服务质量的性能指标至关重要。3GPP SA1在2023年发布的Study on Integrated Sensing and Communication技术报告中定义了32个典型用例,并提出了一系列感知需求指标,如定位精度、速度估计准确度、感知分辨率、最大感知业务时延、刷新率、漏检率和虚警率等[7],同时ITU-R也正在定义感知相关的技术性能指标。面向网络整体服务质量最优的要求,如何设计表征网络化通感整体系统性能的通感融合性能指标,为标准制定、方案研究、应用落地等提供指引,是亟待解决的关键问题。

3 解决思路与技术方案

3.1 广域立体覆盖增强技术

在垂直维度覆盖提升方面,可以利用数字波束赋形或超广角架构,实现60°的垂直扫描范围,并且适当调整部署的下倾角,可实现超300 m高的垂直覆盖,以便保证低空业务的覆盖高度需求。

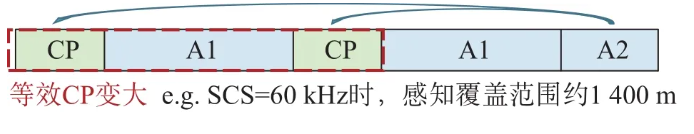

在水平维度覆盖提升方面,一方面,可通过时频域能量累积技术提升回波信号质量,以解决由于感知路径传播损耗较大导致的感知覆盖距离受限问题。另一方面,可以直接采用混合波形设计来提升感知覆盖距离,其中峰均比(Peak to Average Power Ratio,PAPR)较低的线性调频波实现远距离感知覆盖,正交频分复用(Orthogonal Frequency Division Multiplexing,OFDM)波形实现近距离感知覆盖;或者利用基于OFDM的新型统一波形,如横包络OFDM、正交时频空调制(Orthogonal Time Frequency Space,OTFS)等来避免OFDM的高峰均比问题,提升覆盖距离。如图1所示的统一OFDM波形技术,通过感知信号分段与重复方式达到循环前缀(Cyclic Prefix,CP)扩展的效果,成倍提升了感知覆盖范围。

图1 增强循环前缀(CP)方案

在目前开展的5G-A通感一体技术试验中,利用混合波形与超广角架构提升水平与垂直覆盖能力,已实现超300 m的垂直覆盖与超1 km的水平覆盖,后续将继续探索新波形等方案在实际应用中的效果。此处覆盖距离定义为满足感知精度要求的最远距离,自发自收模式下定义为感知目标到节点的距离,A发B收模式下定义为目标到收发节点距离的平均值。

3.2 感知精度提升技术

目前可通过优化感知算法、提升接收信号质量等方式提升单节点感知精度,但考虑到单节点感知精度提升存在一定的瓶颈,本节着重分析多节点协作感知精度提升方案,从增强回波信号强度、挖掘信息融合增益、降低同步误差影响等角度分析多节点协作通感的优势,突破单节点感知精度的瓶颈,以提供更优质的低空智联服务。

3.2.1 目标散射特性分析

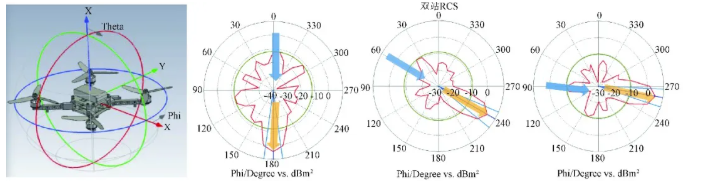

目标散射特性通常由雷达散射截面积(Radar Cross Section,RCS)指标衡量,用以表征目标回波强度。RCS 具有明显的方向性,其大小由目标几何形状、入射波频率等因素决定。如图2所示,同一个目标在不同的频率、观测角度下的RCS存在较大差异。

图2 小型无人机散射特性模型

为进一步探究目标间RCS的差异性,对2.6 GHz频段下无人机及车辆的RCS进行建模分析可得,无人机场景的最强RCS比入射方向RCS高3 dB的概率约占68%;车辆场景下该概率增加到85%。上述结果表明,目标的最强散射通常来自于非入射方向,说明协作感知捕获并利用目标强散射特性的概率较高,为协作感知技术提供了理论依据[8]。

如图3所示,结合蜂窝网络基站分布特点,选取3个相邻的站点协作感知,无人机在3个站点间随机分布,仿真不同位置的RCS。统计结果表明,协作感知RCS相对于独立感知RCS提升约30%,进一步验证了协作感知能够更有效地捕获目标的更强散射强度。通过上述分析可得,协作感知的引入可以更好地挖掘和利用目标的散射特性,显著增强回波能量,克服单个感知节点信号弱的问题,提高实际应用中目标探测精度。

图3 无人机场景不同方位RCS

3.2.2 协作多维信息融合

多节点协作感知可从以下维度获得协作增益。

(1)多角度接收增益:获取相对目标不同的角度和距离的反射信号,减少信道不确定性和测量误差随机性对单个节点性能的影响。

(2)多维数据融合增益:利用多倍、多维的目标测量量进行定位与测速等,利用数据融合算法进一步提升感知精度。

(3)目标识别与去重:识别并消除重复目标、虚假目标等,从而提高感知的精度和分辨力。

简而言之,多节点协作感知是提高系统整体性能的一种有效技术手段[9]。

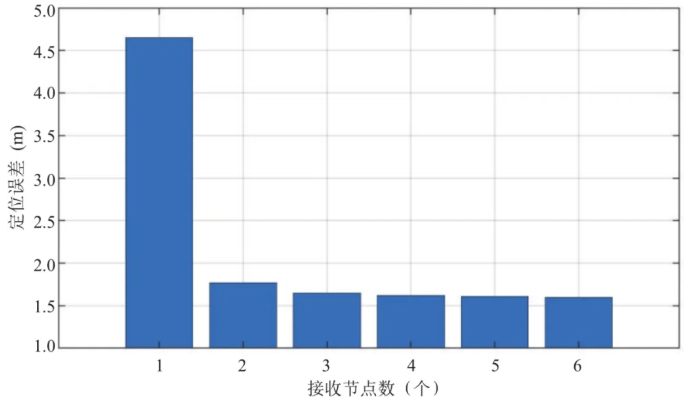

另外,综合考虑服务器与接收节点的信号处理能力、数据传输开销等多方面因素,多维信息融合具体方案如下[10]。

(1)各接收节点对回波信号进行处理,获得时延、角度、信号强度等感知测量量。

(2)各接收节点将上述测量量及其多维组合发送给服务器,由服务器进行数据融合。

该融合方法的计算复杂度由服务器与接收节点分担,降低了服务器与接收节点的计算负荷。如图4所示,随着接收节点数目增加,定位误差逐渐降低,但误差降低速率逐渐减小并收敛。因此,在实际测量任务中,并非协作接收节点数越多系统整体性能越好,需结合上述结果指导接收节点选择,以平衡系统协作感知增益与处理复杂度。

图4 协作定位误差随节点数目变化图示

3.2.3 协作节点误差消除

受环境、硬件等非理想性因素影响,协作收发节点间存在时频同步误差,导致感知性能恶化。为降低协作节点间同步误差的影响,设计参考径的同步误差消除方法,利用感知信号传播时延和多普勒频率参考径来消除节点间的同步误差。该方法依赖于接收端能够识别出多径信号中的参考径。如图5所示,以参考径为直射径,节点A发射的通感信号分别通过参考径及经过感知目标的反射径到达节点B。假设节点A与节点B之间参考径与反射径的信号传播时延分别为τref和$\tau_{ target }$,多普勒频率分别为fd,ref和fd,target,时间偏差和本振频率偏差分别为$\tau_{offset}$和fd,offset,则接收端经过信号处理得到的参考径与反射径的信号传播时延测量值分别为τ1=τref+τoffset 和τ2=τtarget+τoffset,同理多普勒频率测量值分别为f1=fd,ref+fd,offset和f2=fd,target+fd,offset;进一步将传播时延测量值和多普勒频率测量值相减,得到与时频同步误差无关的测量值为Δτ=τtarget −τref 和Δf=fd,target−fd,ref,最后根据参考径与反射径的几何关系计算出反射径的真实时延和多普勒频率。若其中参考径为直射径,则可直接得到目标反射径的时延和多普勒频率分别为τtarget =τ2−τ1+τref和fd,offset=f2-f1+fd,ref。

3.3 感知可信度提升技术

在低空智联业务场景中,高可信性通感至关重要。以下将从智能化杂波抑制方案、NLoS识别与利用两方面展开深入探讨,以不断增强感知的可信性和准确性,为低空智联的稳定运行与高效决策奠定坚实基础。

3.3.1 智能化杂波抑制方案

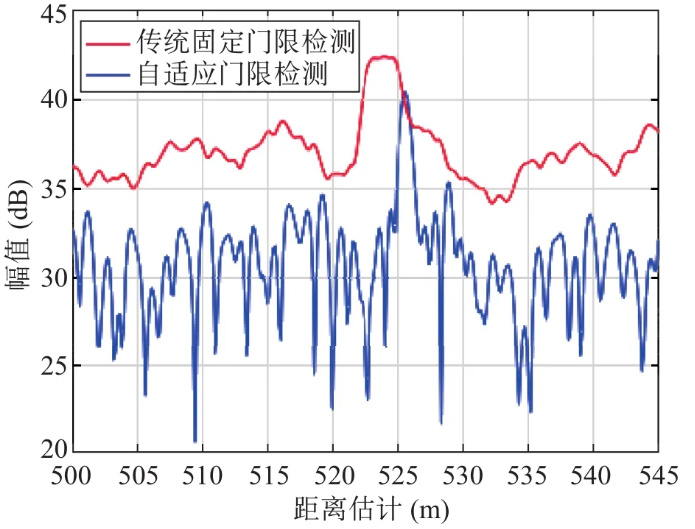

针对动静杂波强度复杂多变、难以预测的问题,可通过数字信号处理技术对固定目标与慢速目标的杂波进行滤除或者抑制以保留运动目标回波。然而,环境杂波功率动态变化将导致杂波消除不完全问题。针对此问题,本节利用自适应门限目标检测算法确定检测阈值,避免恒定阈值检测造成的严重虚警或漏检问题。

采用自适应门限目标检测算法进行目标检测的具体实现过程如下。

首先,选用当前待检测单元周围一定范围单元格的平均值来近似表示当前待检测单元的噪声功率。然后,选定满足需求的虚警率Rfa,并根据虚警率Rfa和噪声功率计算当前检测单元的检测门限[11],具体关系式如下。

Sthres=Nsamp×(Rfa-1Nsamp-1)×pn (2)

其中,Sthres为待检测单元的检测门限,Nsamp表示用于估计噪声功率的参考单元数量,pn表示从Nsamp参考单元估计的噪声功率,Rfa表示给定的虚警率。进一步地,将目标单元的信号功率与计算出的检测阈值进行比较,判决当前检测单元是否存在目标。如果目标单元的信号功率超过阈值,则判定为真正的目标信号,否则视为噪声或杂波。如图6所示,自适应门限目标检测器根据实时的环境变化不断调整阈值,以适应动态变化的干扰环境,保持恒定的检测虚警率。

图6 自适应门限目标检测

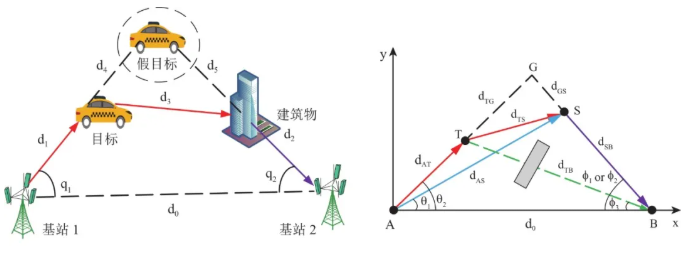

3.3.2 NLoS识别与利用

NLoS传输将导致“假目标”出现,造成感知可信度降低。如图7所示场景,其中A和B分别为感知发送节点和接收节点,S为障碍物,T为待感知目标。A和T之间为直视径(Line of Sight,LoS),T和B之间的LoS被障碍物遮挡。A发送感知信号、B接收感知回波信号以检测目标T场景中,主要包括发送端—散射体—接收端的LoS(即A-S-B)、发送端—目标—散射体—接收端的NLoS(即A-T-S-B)两条传输路径。如果利用传统感知方法,即用到达角(Angle of Arrival,AoA)与时延计算目标位置,将得到一个“假目标G”的位置。

图7 NLoS下的协作感知场景

为了获得目标真实位置,需要充分利用路径间的几何关联关系,消除“假目标”导致的不确定性,提出高效NLoS识别与利用算法,具体如下[12]。

S1:AOA-出发角(Angle of Departure,AOD)二维联合估计,获得信号对应的两对AOA-AOD组合。

S2:A-S-B路径距离或时延估计。

S3:A-S-B信号重建与干扰消除,结合路损模型、时延、角度等信息重建A-S-B信号,进一步从复合信号中删除A-S-B信号的影响,获得A-T-S-B信号。

S4:A-T-S-B路径距离或时延估计。

S5:目标位置估计,利用路径间的几何关联关系获得目标位置。

如图8所示,对于LoS被遮挡、只存在NLoS的低频(4.9 GHz)协作感知系统,采用所提NLoS识别与利用算法的感知性能趋近于LoS感知效果,达到亚米级感知精度;不采用所提NLoS识别与利用算法,感知误差大于10 m,无法保证感知性能。由此可知,所提算法弥补了LoS被遮挡时的感知缺陷,可保证感知的可信性。同时,该算法为通感一体化信道建模设计提供了参考,推动了通感一体化技术的发展。

图8 NLoS利用算法仿真结果图

3.4 全局干扰智控技术

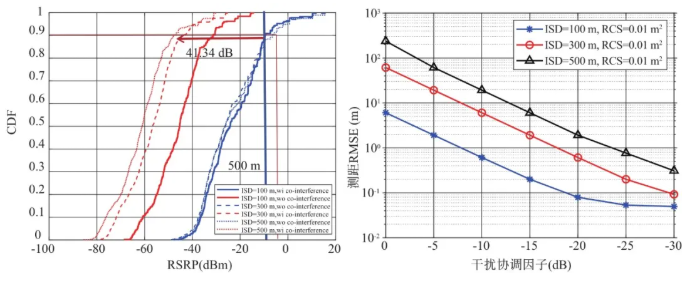

通感融合干扰广泛存在于整个网络,具有时变性和全局性。为了降低干扰对网络性能的影响,实现感知节点间的高效协同,需要采用有效的干扰管理与智能控制技术。本节首先对组网干扰特性进行分析,其次提出环形感知组网方案,实现全局实时性干扰管理,以同时满足网络的感知需求与通信需求。

图9仿真了蜂窝网络中同站及邻站干扰对感知精度的影响。可以看出,同站邻扇区干扰尤为强烈,有必要进行同站邻扇区干扰管理。此外,在实际应用中,结合不同场景下的感知需求,其他干扰基站需进一步进行按需干扰管理,提升感知精度。

图9 下上下行交叉链路干扰对感知精度的影响

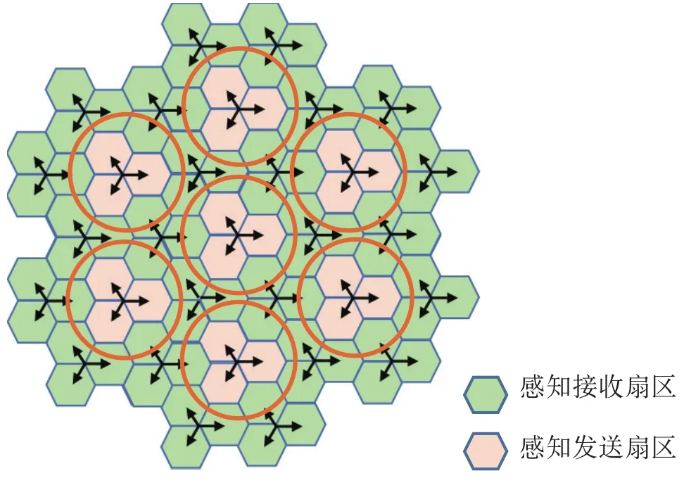

从网络整体角度考虑干扰管理,提出协作通感模式“环状”组网方案,通过全局节点间高效协同提升网络整体效率。如图10所示,同站址三扇区同时发射感知信号,周边六站十八扇区中的一个或者多个进行协作接收,可有效降低同站址三扇区之间以及相邻站址之间的交叉链路干扰。此外,可以结合感知帧结构设计、智能调度等方案,进一步降低远端基站干扰与上行用户干扰。

图10 环形组网方案示意图

3.5 系统性技术指标

在推进通感融合技术适应新应用场景和新需求的过程中,面临的关键挑战是如何定义能够全面反映系统整体性能的技术指标。为应对此挑战,提出了一个新的系统性评价指标——感知容量,旨在通过该指标衡量通感系统的整体效能[8]。感知容量的定义是在感知服务质量要求的前提下,每平方千米可以感知到的最大目标数量。其中,感知服务质量为包含多种参数的综合指标,涵盖感知时延、定位精度、测速精度、误检率和虚警率等。根据不同的应用场景和业务需求,可对感知服务质量进行相应的动态调整和优化。例如,在黑飞无人机监测业务中,感知服务质量会侧重于误检率、虚警率等;而在低空物流、空中出租等业务中,则更加关注感知时延、定位精度和测速精度等。

作为一个系统性技术评价指标,感知容量不仅反映了通感系统在满足特定感知服务质量要求时的最大系统容量,而且在评估过程中考虑了“通”与“感”之间的干扰,从而全面体现了通感系统的综合能力。感知容量的引入,将为通感融合赋能低空智联技术研究、系统设计和标准制定提供重要的参考和指导。

4 结束语

面向低空智联的通感一体技术作为新兴技术,正处于快速发展阶段。本文分析了通感一体技术的需求以及面临的五大关键挑战,给出了提升立体覆盖面、感知精度、可信度和降低干扰等技术方案以及系统性技术性能指标,为实现性能、质量与效率全局最优的低空智联网提供了有力保障。目前,低空智联网仍处于起步阶段,其成熟商用仍需各行各业共同努力,通过“通感导管”四大领域的技术创新和应用拓展,为低空经济的繁荣发展提供更加坚实的支撑。

版权所有@厦门在线信息技术有限公司 CAAC无人机人力资源网。训练基地:福建省厦门市集美区锦亭北路软件园三期A区 闽ICP备19023082号 闽公网安备35020602003379号

闽公网安备35020602003379号